若手人材 × ICTのチカラで山口から世界へ羽ばたけ。

news

ニュース

運営からの最新情報

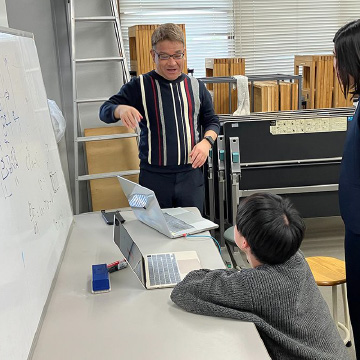

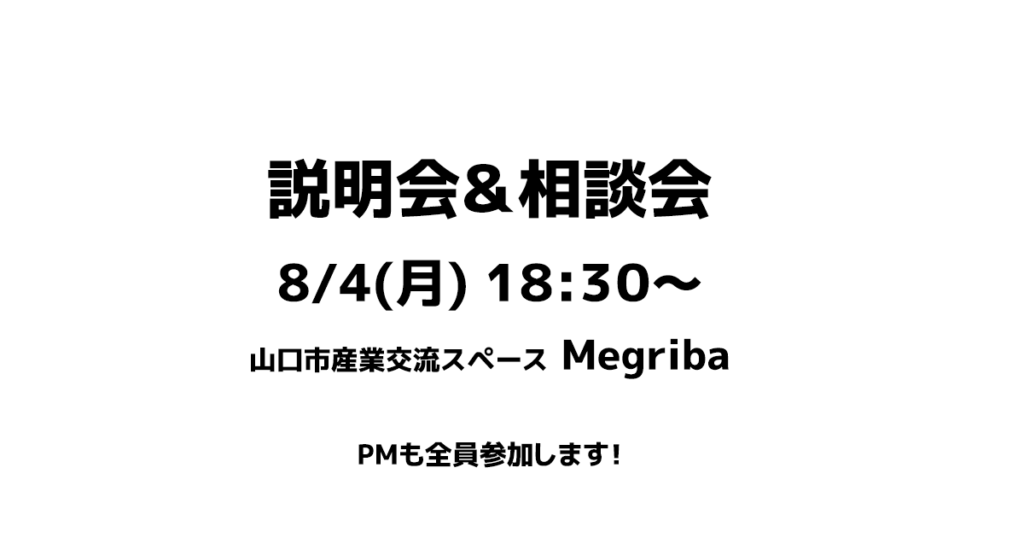

山口 未来変革デジタル人材発掘・育成プログラムは、山口県及び広島市の未踏的な人材発掘を目的としたプロジェクトです。ハッカソンという形式で、みなさんにICTを利用した作品の制作をお願いします。PMやメンターによる助言や指導を通して、技術だけでなくイベントでのプレゼンまでを網羅する、さまざまな機会を準備しています。

manager

2025年度プロジェクトマネージャー

プロジェクトに伴走する各分野のスペシャリスト

what project?

山口未来変革デジタル人材発掘・育成プログラムとは?

山口 未来変革デジタル人材発掘・育成プログラムは、山口県が主導する、地元の高校生・大学生・若手社会人などを対象にしたデジタル人材育成事業です。「AKATSUKIプロジェクト」や「未踏事業」と連携・協力しながら、未踏的アプローチを取り入れた地域発の人材育成に取り組んでいます

- creativity

- 社会を変える創造力と行動力を持つ人になるための育成プログラムです。

- hackathon

- 「作りたいもの」や「課題の解決」をカタチにするハッカソンを実施します。

- prototype

- プロトタイプづくり、制作物に対するレビューを受けて考えていることをカタチにする、さらによりよくする、というプロセスを実践を通して体験していただきます。

ITを駆使してイノベーションを創出することのできる独創的なアイディアと技術を有するとともに、これらを活用する優れた能力を持つ、突出した人材を発掘・育成することを目的としています。

各地域でイノベーションを起こす人材を発掘・育成し、新たな価値創造を実現することで、日本全体のとしてのイノベーションエコシステムを形成することを目指します。